(Foto: Shutterstock)

Raquel (nome fictício), uma aposentada paulistana, fala da própria vida com orgulho. “Aproveitei minha juventude, peguei muito sol, viajei pelo mundo, namorei, casei, tive duas filhas maravilhosas, me divorciei e trabalhei duro”, afirma. Aos 68 anos, mora sozinha num bairro nobre de São Paulo. Caminha diariamente, para ver a vizinhança e para não conviver com a bagunça que a reforma de sua cozinha anda provocando. Raquel é organizada. Dentro de um armário, na sala de estar, guarda uma pasta com instruções que poucos amigos seus conhecem e pouquíssimos se comprometeram a cumprir. Lá está escrito o destino que Raquel arquitetou para si: viajar até a Suíça, onde médicos, enfermeiros e psicólogos a aguardam numa clínica. Ela espera ser examinada e, uma vez aprovada, receber um copo com um barbitúrico misturado a 100 mililitros de água. A bebida, de gosto amargo, descerá em poucos goles. Cinco minutos depois, virá o sono. Em meia hora, promete a clínica, a senhora satisfeita com a vida estará morta. Há quatro anos, Raquel pagou R$ 400 para associar-se à Dignitas, organização suíça que cobra cerca de R$ 15 mil para ajudar pessoas a se matar. Entre os 6.261 inscritos, de 74 países, há dez brasileiros. Quatro deles revelaram a ÉPOCA por que decidiram planejar a própria morte.

Raquel sofre de ateromatose, doença circulatória que compromete a oxigenação do cérebro e pode causar um derrame. Amanhã ou dentro de 15 anos – o momento é imprevisível –, ela pode perder a lucidez. Raquel diz sentir-se mais segura ao saber que, se isso acontecer, seus últimos desejos estarão registrados nas instruções contidas em seu envelope. “Quando não tiver plena consciência, prefiro morrer”, afirma. “Não me sinto uma suicida, jamais pularia da janela. Apenas quero morrer dormindo.” Raquel diz não querer para as filhas o sofrimento que ela viveu ao cuidar da própria mãe. “Minha mãe passou três anos delirando num leito de hospital, sem reconhecer pessoas ou falar coisa com coisa”, afirma. “Proibi minhas filhas de visitá-la, para que as duas guardassem somente lembranças boas.”

| A mensagem | |

|---|---|

| Para você Existem pessoas que decidem não seguir adiante quando se veem privadas de saúde mental ou física Para amigos e parentes Tentar entender o sofrimento de alguém pode ser mais eficaz do que palavras vazias de incentivo |

Tanto Hamlet quanto Severino optam por viver. No poema de João Cabral, o protagonista testemunha um nascimento e considera aquilo uma resposta a sua pergunta: Ela, a vida, a respondeu, com sua presença viva.

Confira os depoimentos completos dos quatro brasileiros

"Você sempre pode triunfar", diz o físico Stephen Hawking

As leis, no Brasil e no mundo, foram criadas com base na ideia de que todos querem viver – e que tirar a vida, em qualquer circunstância, é um mal. Diante da crescente longevidade humana e da agonia longa e dolorosa de muitos doentes terminais, que persistem meses ou anos em estado muitas vezes vegetativo, esse conceito agora está em discussão. Os cuidados paliativos, a humanização da morte e a discussão sobre em que momento os tratamentos médicos podem ser interrompidos têm se tornado questões centrais de qualquer conselho de ética médica no mundo.

Em 2010, o Conselho Federal de Medicina (CFM) liberou os médicos para interromper o tratamento de um doente terminal, se assim ele quiser. É uma prática conhecida como ortotanásia, uma forma passiva de suicídio assistido. Ela é ilegal no Brasil, mas até hoje nenhum médico foi condenado por praticá-la. O projeto do novo Código Penal, concluído pelo Senado na semana passada que será encaminhado à Câmara, propõe um passo além. Ajudar a morrer, hoje considerado homicídio, viraria um crime específico. A pena máxima cairia de 20 para quatro anos, e a pena mínima cairia a zero. Pelo projeto, o réu sairia livre se o júri concluísse que agiu pelo bem do morto.

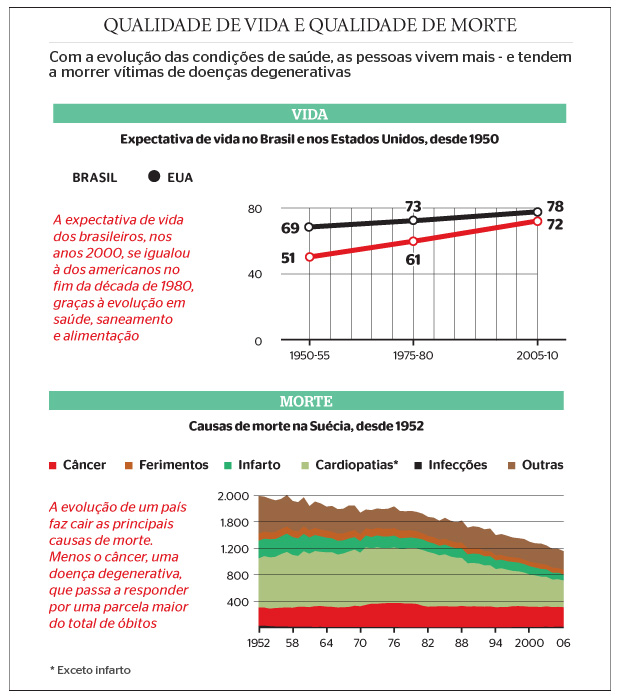

Preservar a vida é o principal empreendimento da humanidade, motivador da criação de leis de convivência social e da pesquisa científica. O sucesso do homem nesse desafio é indiscutível. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a longevidade passou de 31 anos, em 1900, para 66, em 2005. Epidemias de gripe e cólera foram controladas. Mesmo a aids, doença que em 1980 matava em cinco anos, tornou-se tratável. Segundo o periódico British Medical Journal, a expectativa para um britânico que contraiu o vírus HIV com 20 anos é morrer aos 66. Numa época em que é plenamente possível alguém passar de 100 anos, aflora, paradoxalmente, a ideia oposta: manter-se vivo, vítima de doenças degenerativas ou problemas físicos irreversíveis, pode ser considerado um fardo – e a morte voluntária, uma saída digna.

Entre os que procuram a clínica suíça Dignitas, o perfil de Raquel é intermediário entre dois extremos. De um lado, estão pessoas plenamente saudáveis que pensam no suicídio assistido como uma espécie de “seguro de morte”, contra alguma doença incapacitante. São os casos do comerciante Hamilton Martins, 45 anos, de Goiás, e do funcionário público Orlando Correia, de 46 anos, da Paraíba. De outro, estão os que sofrem de graves problemas de saúde e têm dificuldade em conviver com a condição. Assim como Raquel, a ex-atleta Ana Paula (nome fictício), do Rio Grande do Sul, está nesse segundo grupo. Os quatro não se conhecem e estão entre os brasileiros que se associaram à Dignitas.

Conversar com Ana Paula é experimentar um estranho conflito entre sua história trágica e a esperança que sua aparência inspira. As sessões de fisioterapia, que faz de segunda a sexta-feira, mantêm o viço da musculatura. O corpo permanece íntegro, apenas se recusa a trabalhar. Como a paralisia pouco afeta o funcionamento de seu organismo, ela tem condições de viver por décadas. Talvez a medicina encontre cura para a tetraplegia antes de Ana Paula envelhecer. Mas essa esperança transformou-se em angústia. “Passei meses fazendo tratamento experimental, nos Estados Unidos, e não melhorei. Centenas de médicos testam novos métodos, cobram caro e não oferecem resultados”, afirma. “Não me arriscaria a fazer uma cirurgia que pode não dar resultado. E o risco de que falo não é de vida ou financeiro, é o risco de me decepcionar.”

Seu caso levanta outra questão relacionada à vontade de encerrar a própria vida: a reação da família. Ana Paula diz-se revoltada com a incompreensão dos parentes. “As pessoas são egoístas, só pensam quanto elas sofrerão se eu for embora. Não conseguem ter ideia do meu sofrimento”, diz. “A decisão de me matar precisa ser bem trabalhada em família, porque não quero que eles sofram com isso. Principalmente meus pais, ainda mais minha mãe, que me carregou no ventre.” Além do desejo de se despedir em paz, Ana Paula tem uma dificuldade prática. Imóvel do pescoço para baixo, ela só poderá realizar sua vontade com a ajuda de outra pessoa. A divisão de tarefas e despesas, no tratamento de um parente doente, é pesada. Assistir à transformação da pessoa querida é doloroso, assim como aceitar sua vontade de renunciar à vida.

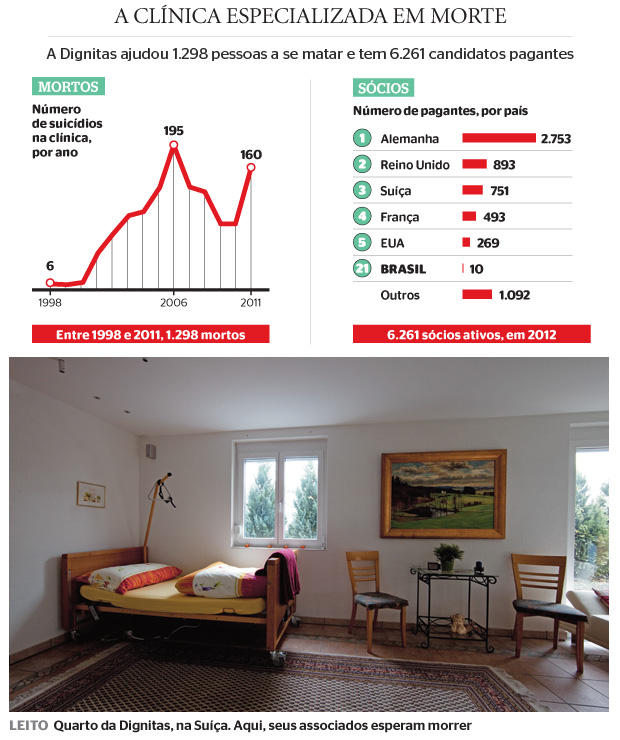

A Suíça é o único país onde um turista pode se matar com auxílio de um terceiro. Para evitar acusações de assassinato, o ajudante não pode ganhar dinheiro com aquela morte ou incitar o suicídio. Pode fornecer uma droga letal, mas a pessoa disposta a morrer precisa tomar o veneno por conta própria. A Suíça tem cinco clínicas que praticam suicídio assistido. A Dignitas (leia o quadro abaixo) é a única a oferecer o serviço a estrangeiros não residentes. Desde que foi fundada, em 1998, pelo jornalista e advogado alemão Ludwig Minelli, a Dignitas ajudou pessoas a se matar em quartos de hotel, apartamentos alugados

e, segundo a imprensa suíça, até em carros no acostamento de estradas. Mudou várias vezes de endereço, por causa de protestos de moradores e políticos das regiões onde a clínica estava instalada. “A história da Dignitas repete um bordão bem conhecido nos estudos de sociologia: ‘Não no meu quintal’”, afirmou Minelli à revista americana The Atlantic. Atualmente, a clínica usa uma casa de dois andares nos arredores de Zurique. Lá, ajuda pessoas a morrer – um processo que chama de “acompanhamento”.

Até dezembro de 2011, a Dignitas levou à morte 1.298 pessoas – entre elas, em 2010, um brasileiro. O pagamento de cerca de R$ 15 mil cobre inscrição, anuidade, hospedagem e morte. Funeral e cremação custam mais R$ 7 mil. No momento em que decide recorrer à Dignitas, o candidato precisa explicar seus motivos e enviar um histórico médico atestando doença terminal ou incurável. As informações são avaliadas por um médico, que pode pedir mais documentos, recusar o paciente ou dar sinal verde. Com isso, basta ao candidato viajar para a Suíça e fazer duas consultas em dias diferentes com o médico responsável por receitar o barbitúrico. Tudo leva quatro dias.

Cada morte na Dignitas é investigada pela polícia. Para não ser acusados de assassinato, os enfermeiros apenas preparam o coquetel letal. A ingestão cabe ao próprio interessado. Quando ele não consegue levar o copo à boca, há um canudo. Mas a substância é injetada na veia daqueles que não podem mais se mover. Chegar à clínica com um cateter preso ao corpo é interpretado como manifestação de vontade. Como a bebida é amarga, a clínica recomenda que o candidato tome antes um remédio contra náusea e uma bebida doce, como chocolate, para evitar vômitos. Depois de tomar a droga, a pessoa dormirá entre dois e cinco minutos até entrar num coma profundo. O aparelho respiratório deixará então de funcionar, causando a morte. “O processo é absolutamente indolor e livre de riscos”, afirma um documento da clínica.

Segundo a Dignitas, 70% dos candidatos ao suicídio assistido recebem o sinal verde, mas somente 14% se matam. Em seu estatuto, a clínica diz desestimular os filiados da ideia de pôr fim à vida. Raquel e Ana Paula dizem que a Dignitas se dispõe a conversar. “Nosso principal trabalho é de prevenção ao suicídio”, afirmou a ÉPOCA Silvan Luley, porta-voz da Dignitas. Ele diz que a clínica pretende encerrar suas atividades à medida que a discussão sobre a morte assistida evoluir nos países. “Não é nossa preocupação alguém do Brasil, ou de qualquer outro lugar, vir à Suíça morrer”, afirma. “Por causa da Dignitas, fica fácil para os políticos exportar a solução de uma questão que deveria ser discutida internamente.” Uma discussão longa – que precisa levar em consideração argumentos seculares de religiosos, filósofos e artistas que, ao longo dos séculos, têm se debruçado sobre o tema.

| ATALHOS PARA O FIM Formas de abreviar a vida em diferentes países | |

|---|---|

| Ortotanásia A pedido de um paciente terminal ou representante, o médico cessa o tratamento. É aceita pelo Conselho Federal de Medicina do Brasil e, desde maio, na Argentina Eutanásia voluntária Morte por uma injeção aplicada pelo médico, a pedido do paciente. É autorizada por Luxemburgo, Bélgica e Holanda, desde que para doentes terminais Suicídio assistido Uma pessoa ajuda outra a se matar. É permitido na Suíça, mesmo para pessoas de fora do país. O ajudante não pode ser remunerado nem receber herança Suicídio assistido por médico O médico receita uma droga letal ao paciente, que a toma quando quiser. É legal na Bélgica, Holanda e Suíça e nos estados americanos de Oregon, Washington e Montana |

Nenhum comentário:

Postar um comentário